Schiaffoni Animati

Estate 1991. Spiaggia di Santa Marinella.

Civitavecchia non è Rio, con la sabbia scura fatta apposta per chi riesce a farsela bastare. Le nuvole avvelenate di piombo dietro le dune sono la cresta di un leone pigro, corona ad una giornata dove non c’è voglia di niente. I più sono a casa a brontolare bisbigli alla televisione, o a tessere sogni abbastanza brevi da poter entrare nell’ora del silenzio, abbastanza piccoli da poter essere accartocciati sul cuscino del divano. Dal capanno in legno del bar il bussare nervoso della pallina sul biliardino, interrotto ogni poco dai punti segnati, scanditi dal suono di un campanaccio sbilenco. Un signore attempato assaggia il sale che c’è nell’aria per capire quanto è incazzato il mare – e lo è, discretamente – e quanto possa mancare alla pioggia. In acqua nessuno, ad eccezione di un ragazzino con il costume a mutanda azzurro, marchiato Italia ’90. Prende a pugni le onde. Calci e schizzi, puntando i talloni su quella sabbia che poi gli viene sottratta da sotto i piedi dalla risacca. Picchia più forte che gli riesce, con una missione che nessuno sa: fermare l’ acqua, prima che inghiotta la terra emersa. Attacchi di violenza inaudita – inaudibile – onde contro nocche, spuma contro collo del piede.

L’addestramento del giovanotto è costato ore e ore davanti al televisore, divorando le tecniche degli eroi più agguerriti dei cartoni animati. A lui non è stata nascosta la pericolosità del gesto violento, lui non è stato tenuto all’oscuro di quanto brutali e nefaste possano essere le conseguenze. La censura non aveva ancora trovato le misure moderne e le maglie della sue reti erano molto larghe.

È piuttosto difficile per me affrontare questo argomento e mentre scrivo pattino sul filo dello svongolamento

*

svon-go-là-re (io svón-go-lo): sbagliare malamente e catastroficamente, capitolare “all’esame di matematica ho s.”; perdere momentaneamente la lucidità “la febbre alta mi ha fatto s.”

*

rischiando di trasmettere un messaggio a favore della violenza e sembrare uno di quegli squilibrati americani iscritti alla NRA. Ecco, squilibrato potrei anche esserlo, ma tendente al pacifismo. Però affrontare questo tema, nella sfera d’applicazione dell’animazione per ragazzi, è per me anche motivo di giubilo.

Penso di aver assorbito messaggi positivi da quelle lunghe sessioni a guardare cartoni animati, colmi di botte da orbi. La violenza sullo schermo non credo di averla introiettata ed elaborata come mezzo o scopo reale verso il quale tendere. Anzi, a pensarci bene, quella che mi veniva proposta, era una versione talmente sovradimensionata, estremizzata e spesso anche demenziale di violenza, che mi risulta difficile ritenerla effettivamente tale. Spogliata degli intenti di offesa, o di creare turbamento, o di essere provocatoria, di quella violenza rimane – soprattutto oggi, a distanza di anni – una pur ridicola coreografia, mezzo narrativo per dipanare una storia. Come quella di un fanciullo che prende a schiaffi il mare.

Percepisco come violento o volgare l’incentivare il culto della personalità, o l’edonismo. Trovo complicato invece mettere su quello stesso piano un contenuto di intrattenimento che usa il modo più semplice per raccontare, ovvero la fisicità. La violenza non è un atto esteso dell’avventura, ma è l’avventura stessa.

Quindi, dopo questo lungo e spero non troppo criptico assunto, mi piacerebbe ipotizzare con voi quali siano stati i messaggi che quel mucchio di cazzottoni finti volevano comunicarci, prendendo qualche piccolo esempio fra le centinaia.

SPICCARE IL VOLO CON UN CALCIO AL CULO

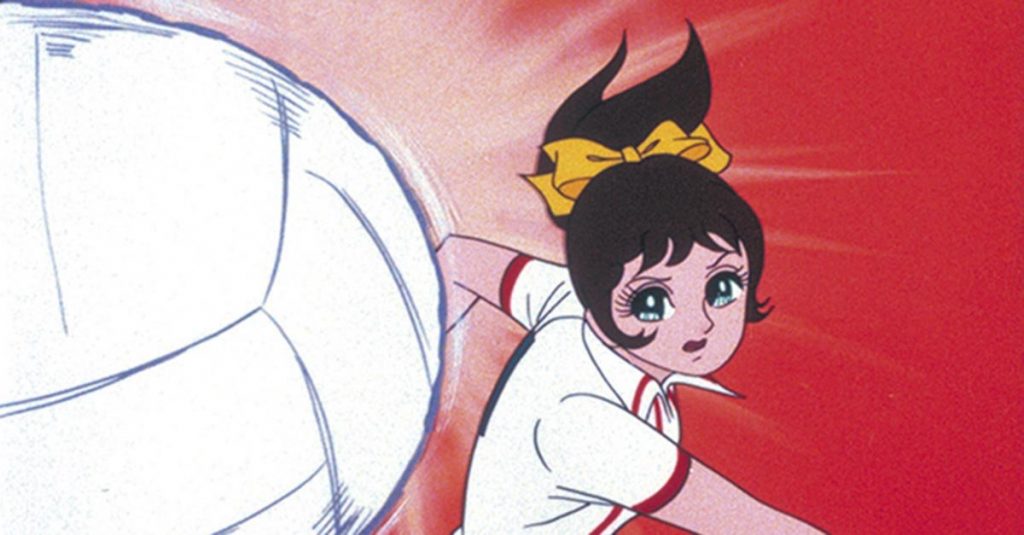

Mimì e la nazionale di pallavolo (Attack No. 1 – アタックNo.1, Atakku Nanbā Wan)

Partiamo da un cartone animato che da piccoli non avremmo esitato a catalogare come “per femmine”, a riprova del fatto che la trasversalità del metodo poteva riuscire ad arrivare ad un pubblico davvero vasto. Paradossalmente questo è un titolo più o meno ispirato ad una storia vera, come raccontato a grandi linee sull’Antro Atomico del Dottor Manhattan (trovate l’articolo qui). La pallavolo è di per sé una metafora potente di come saper resistere serve a contrattaccare. Adesso va molto di moda il termine “resilienza”, tanto di moda che vorrei tagliarmi le dita dopo averlo scritto, beh ai tempi che furono invece la descrizione migliore che venisse in mente dell’opporsi ad oltranza, erano i bagher di Mimì Ayuhara. Più delle schiacciate, più delle volée: lo stoicismo nel ricevere pallonate inumane, quello colpiva davvero. Un tema che si estendeva oltre al perimetro di gioco, con un allenatore bestiale e manesco, con allenamenti vietati dalla Convenzione di Ginevra (grande cliché degli spokon), Mimì stava lì, forte come un tronco di quercia. L’allenatore ti picchia? Bagher. Prendi un due in matematica? Bagher. La vita ti dà limoni? Bagher. Bagher. Bagher.

Fino a quando non toccherà a te schiacciare.

I PERICOLI DELLA RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Ken il guerriero ( Hokuto no Ken – 北斗の拳)

Di tutto quello che abbiamo divorato da fanciulli, non credo esista qualcosa di meno edulcorato di Ken il guerriero. Sangue praticamente ovunque, persone che si contorcono dal dolore prima di esplodere letteralmente, crani che si deformano gonfiandosi come Supertele al sole, tagliuzzamenti macabri e fantasiosi, ma soprattutto uno scenario post apocalittico crudo, crudissimo. La legge della giungla nella sua massima applicazione sociale, con scene di sopraffazione che effettivamente si pongono al limite di tutto il discorso fatto nel cappello introduttivo. Kenshiro dà inizio alla storia cercando L’origine del mondo (come direbbe Courbet) e si ritrova a percorre uno dei viaggi più tristi e tragici dell’animazione giapponese, che ha pochissimi rivali in termini di asperità. Alla fine delle due serie TV, sebbene la risoluzione della trama porti alla sconfitta del male ultimo, quasi tutti i comprimari sono morti, lasciando il nostro Ken vagare per le lande desertiche, più solo di quando ha iniziato. Ma come si suol dire, nessuno è morto invano. Ogni personaggio è lì per aggiungere la propria luce a quella del protagonista, sacrificandosi (con morti atroci e terrificanti) in una macabra staffetta che vede come traguardo uno scopo superiore. In un cartone animato con un protagonista più che certo, è la coralità che la fa da padrone. Il guerriero di Hokuto diviene solo un ricettacolo delle esperienze e della tempra morale dei personaggi che incontra, tanto che persino gli antagonisti fungono un ruolo duplice, sono sia un ostacolo da superare, sia un’esperienza personale da assimilare. Quasi nessuno di questi è classificabile come esclusivamente malvagio, anche se commettono atti efferati hanno delle sfumature ben visibili che risulteranno in qualche modo propedeutici al cammino dell’eroe. Per concludere, la tecnica definitiva della scuola di Hokuto è la Trasmigrazione attraverso Satori, che rappresenta l’esempio massimo di quanto detto fino ad ora: la si può imparare solo toccando con mano le pieghe del dolore, facendo propria l’esperienza e la forza degli altri combattenti. E questo ci insegnava Ken il guerriero, ad essere partecipi al grande progetto, a saper cedere la propria fiaccola nella ricerca dello scopo più alto. Anche con tutti quegli UA-TAAA nel mezzo.

MENA BENE CHI MENA ULTIMO

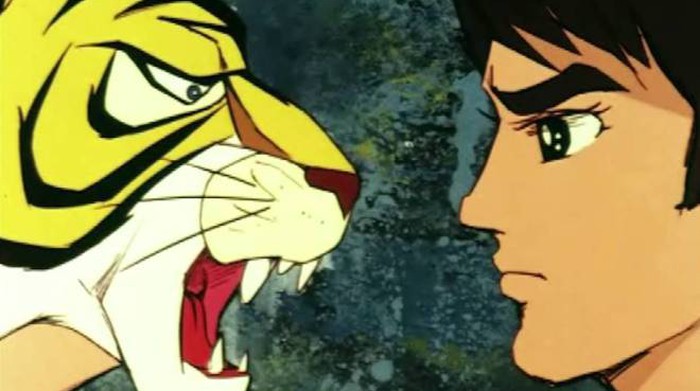

L’uomo Tigre (Tiger Mask – タイガー・マスク Taigā Masuku)

Chiudo questo trittico esemplificativo, parlando della serie che pur essendo fra le più classiche, risulta decisamente diversa sotto molti aspetti dalle altre, più fieramente e tradizionalmente giapponesi. L’Uomo Tigre risente di un influsso occidentale molto marcato, dove possiamo trovare gli stilemi dei comics americani di super eroi. Dal fatto che Naoto Date sia speculare alla sua controparte che indossa la maschera da tigre, al tema dell’orfano che sceglie di superare le aspettative e di porsi in posizione dominante rispetto alle ingiustizie intorno a lui. Di fatto, Tiger Mask è perlopiù il Batman giapponese, compreso il combattere contro pittoreschi avversari, vedasi ad esempio Testa di Cazzo, all’anagrafe Mister No, beniamino dell’internet (segue documentazione visiva).

La differenza principale sta nel fatto che il tradizionalismo del Sol Levante riesce a fare capolino in un aspetto importante: la vicenda tratta di wrestling, dunque tutto o quasi deve avvenire sul ring. È il fulcro dell’azione e i combattimenti e le rese dei conti non accadono in vicoli bui, lontani da occhi indiscreti, ma davanti ad una folla urlante, fra le corde del quadrato da combattimento.

Detta così però, potrebbe sembrare che in effetti non abbia portato acqua al mio mulino, tirando in ballo questa serie. Parrebbe invece una bella storiella dove è effettivamente la furia dei muscoli ad essere la soluzione ai problemi dei poveri orfani che Naoto cerca di aiutare. Ed in parte è pure così. Se non fosse che, nel quadro più ampio della storia completa, Tiger Mask usa la violenza per fuggire dalla violenza, per trovare quello che potremmo definire il suo posto sicuro.

La sua storia si articola lungo il viale dalla redenzione. Se da giovane la sua voglia di riscatto lo ha portato a divenire un bruto, sceglie poi di “usare” la spinta di un gruppo di orfani per fuggire dal mondo che lui stesso, al costo di allenamenti fisici estremi (tema ricorrente, dicevamo con Mimì), si era creato. E questo percorso non poteva che terminare con la sua morte, simbolo di un obbiettivo compiuto e di una pace finalmente possibile.

Che vi abbia convinto o meno, rimango saldo sulla mia linea. Dovremmo imparare a consegnare strumenti per l’interpretazione dei messaggi, anziché smussare gli spigoli (cit. Mirko). Anche perché li fuori poi il mondo esiste davvero, e qualcuno lo dovrà pur fermare il mare, quando a noi passerà la voglia.